- コラムタイトル

-

入院費はいくらかかる?入院日数や傷病別の金額相場から内訳まで詳しく解説

- リード

-

自分や家族が病気やケガで入院した場合、どの程度の入院費が必要になるのでしょうか。

「もしものために備えるなら、いくらくらいの貯えがあれば安心?」

「入院のどんなことにお金がかかるの?」

などと疑問に思っている人もいるでしょう。毎日を健康に過ごしているとなかなか想像できませんが、病気やケガは誰にでも起こり得るのです。この記事では、フィナンシャルプランナーの黒田尚子さん監修のもと、入院費の相場や内訳を解説します。いざという時にお金の不安を和らげ、治療に専念できるように、入院費の目安を知っておきましょう。

- コラムサマリ

■入院費の相場・平均はいくら?

・入院日数による入院費の平均額

・年代別の入院費の平均額

・傷病別の入院費の目安

(コラム)妊娠・出産にかかる入院費

■入院費にはどんなものがある? 内訳は?

・公的医療保険が適用される入院費

①入院基本料

②治療費(手術費含む)

③食事代(入院食事療養費)

・公的医療保険が適用されず自己負担となる入院費

①差額ベッド代

②先進医療にかかる費用

③入院中の生活費や家族の交通費

(コラム)入院する際に納める予納金とは?

■限度額はあるの? 自己負担額を減らしてくれる公的制度

■高齢者の入院費の考え方とは?

■入院費を支払えない場合はどうなる?

■入院費の支払いは振り込みやクレジットカードも可能? 支払い期限はいつまで?

■もしもの入院のために備えておきたいこと

■入院費の相場を知って、いざという時に備えよう

- 本文

-

入院費の相場・平均はいくら?

入院の経験がない人にとって、最も気になるのは入院費の相場でしょう。そこで最初に、病気やケガの種類を問わず、高額療養費制度(後述します)を利用した人、しなかった人を合わせた入院費の平均をご紹介しましょう。

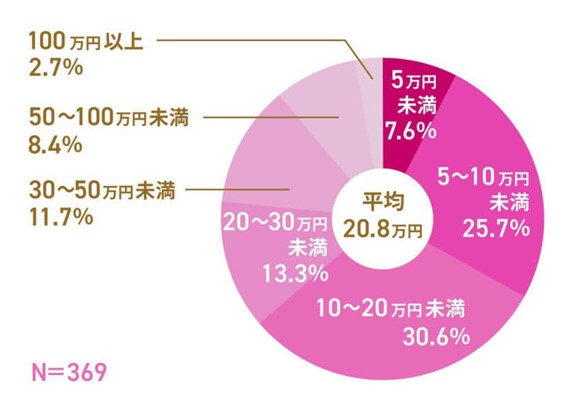

生命保険文化センターが公表している「令和元年度 生活保障に関する調査」(2019年度発表)1)によると、1回の入院費の自己負担額の平均は20万8,000円です。この平均額には、治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(お見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類・日用品代なども含まれています。

〈図〉直近(過去5年間)の入院時の自己負担額(平均額)

平均額は20万8,000円ですが、グラフを見ると20万円以上かかった人も、全体の3割強いることがわかります。

ちなみに同じ資料1)によれば、1日あたりの入院費の自己負担額の平均は2万3,300円です。2010年の同調査による平均は1万6,000円なので、10年ほどで約1.5倍になった計算になります。

入院日数の平均は年々減少していますが2)、1日あたりの自己負担額の高まりを含めて総合的に考えると、入院にかかる費用は増えているといえるでしょう。

入院日数による入院費の平均額

入院費の平均額は、日数によっても変わります。同じく生命保険文化センターが公表している「令和元年度 生活保障に関する調査」1)によれば入院日数別の平均額(自己負担額)は、以下のようになります。

〈表〉入院時の自己負担額(直近の入院時の入院日数別)

日数 平均額 5日未満 10.1万円 5〜7日 15.6万円 8〜14日 21.0万円 15〜30日 28.5万円 31日〜60日 34.6万円 61日以上 60.9万円 ※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(お見舞いに来る家族の交通費も含む)

や衣類、日用品などを含む。高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。

入院日数の平均は1カ月程度です3)。表を見ると、1カ月程度の入院での自己負担額は約30万円であることがわかります。これは公的医療保険(社保〈社会保険・健康保険〉や国保〈国民健康保険〉)が適用されたあとの自己負担額なので、かなりの出費といえるでしょう。

参考資料

1)生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」

2)厚生労働省「医療施設調査・病院報告(結果の概要)」

3)厚生労働省「平成29年患者調査の概況」

年代別の入院費の平均額

年代によっても、入院費の目安は変わります。厚生労働省が公表している「医療給付実態調査/報告書 令和元年度」4)によれば、20〜64歳の現役世代の場合、年代別の入院日数や入院費の平均は、下記のようになります。

〈表〉年代別の入院日数、入院費用、自己負担額(3割)の平均

年代 入院日数 入院費 自己負担額(3割) 20〜24歳 10日 39万5,760円 11万8,728円 25〜29歳 9日 33万3,900円 10万170円 30〜34歳 9日 34万3,130円 10万2,939円 35〜39歳 11日 40万9,660円 12万2,898円 40〜44歳 13日 50万4,880円 15万1,464円 45〜49歳 14日 55万5,030円 16万6,509円 50〜54歳 14日 57万円 17万1,000円 55〜59歳 15日 58万5,960円 17万5,788円 60〜64歳 15日 60万370円 18万111円 ※入院日数は診療種別「入院」の各年齢の日数を件数で割り1日未満は四捨五入して算出。

入院費は、点数を件数で割ったものの端数を四捨五入し、点数1点を10円として算出。

自己負担額は入院費の3割で計算。公的医療保険の高額療養費制度を適用前の額。

参考資料

4)厚生労働省「医療給付実態調査/ 報告書 令和元年度」

傷病別の入院費の目安

入院費は、治療費の金額によっても大きく変わります。病気の種類によって入院費の目安はどれくらいになるのでしょうか。傷病別の入院費の目安は、厚生労働省が公表している「平成29年患者調査の概況」5)と「令和2年社会医療診療行為別統計の概況」6)から、ある程度導き出すことができます。

〈表〉代表的な傷病別の入院費の目安※1

傷病名 平均入院日数 1日あたりの費 用 入院費 自己負担額(3割) 大腸がん(結腸及び直腸の悪性新生物) 15.7日 7万1,994円 113万306円 33万9,092円 乳がん(乳房の悪性新生物) 11.5日 7万5,196円 86万4,754円 25万9,426円 糖尿病 33.3日 3万3,828円 112万6,472円 33万7,942円 虚血性心疾患 8.6日 12万8,532円 110万5,375円 33万1,613円 脳梗塞 78.3日 4万1,112円 321万9,070円 96万5,721円 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 531.8日 1万3,745円 730万9,591円 219万2,877円 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 113.9日 1万7,227円 196万2,155円 58万8,647円 骨折 37.2日 4万6,355円 172万4,406円 51万7,322円 (番外)新型コロナウイルス感染症※2 軽症:10.9日

中等症:15.5日

重症:22.0日

軽症:6.1万円

中等症:8.0万円

重症:14.2万円

軽症:66.49万円

中等症:124万円

重症:312.4万円

医療費は全額公費負担 ※1「一般医療の点数(1日)」は、「平均入院日数」4)と「一般医療の点数(1日)」5)を掛け合わせたものを、傷病別の入院費の目安としています。

点数1点は10円として算出。

大腸がんの点数については「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」を使用。

自己負担額は入院費の3割を計算し、入院費も含めて小数点第一位を四捨五入。

※2 全国自治体病院協議会「新型コロナウイルス感染症実態調査 (第3回)」より7)。

この表を見ると、大腸がんの場合の入院費は3割の自己負担額で約34万円、乳がんの場合は約26万円、入院期間が長い脳梗塞の場合は約97万円となることがわかります。

参考資料

5)厚生労働省「平成29年患者調査の概況」

6)厚生労働省「令和2年社会医療診療行為別統計の概況」

7)全国自治体病院協議会「新型コロナウイルス感染症実態調査 (第3回)」

(コラム)妊娠・出産にかかる入院費

女性は病気やケガ以外にも、妊娠・出産のために入院する場合があります。しかし、妊娠・出産(正常分娩の場合)は、公的医療保険の対象とはなりません。つまり、基本的には全額自己負担となるわけです。

公益社団法人 国民健康保険中央会が公表している「正常分娩分の平均的な出産費について(平成28年度)」8)によれば、出産費の妊婦負担額の平均は約50万円です。妊娠・出産にかかる入院費の主な項目と平均額は下記のとおりです。

〈表〉妊娠・出産にかかる費用負担額(正常分娩の場合)

項目 平均額 入院料 11万2,726円 室料差額(差額ベッド代) 1万6,580円 分娩料 25万4,180円 新生児管理保育料 5万621円 検査・薬剤料 1万3,124円 処置・手当料 1万4,563円 産科医療補償制度 1万5,881円 そのほか 2万8,085円 自己負担総額 50万5,759円 なお、公的医療保険制度では、出産費の負担額を軽減するために、1児あたり一律42万円の出産育児一時金を支給している9)ほか、一定の要件を満たせば、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で出産育児一時金の見込み額の8割までを借りられる出産費貸付制度なども用意されています10)。

また、帝王切開による出産や切迫早産などで入院が必要になった場合、費用の一部に公的医療保険が適用されます。とはいえ、出産育児一時金や出産貸付制度だけで、妊娠・出産に関わる費用すべてをまかなえるとはいい切れないでしょう。

参考資料

8)国民健康保険中央会「正常分娩分の平均的な出産費用について(平成28年度)」

9)全国健康保険協会「出産育児一時金について」

10)全国健康保険協会「出産費貸付制度」

入院費にはどんなものがある? 内訳は?

入院費の相場を理解したところで、入院費の内訳や公的医療保険が適用されない場合など、入院の基礎知識を見ていきましょう。

日本の場合、病気やケガで入院した際にかかる費用の大半に対し、公的医療保険が適用されます。

とはいえ、そもそも入院や手術などにかかる費用自体が高額になるほか、差額ベッド代のように、公的医療保険が適用されない費用も多いため、最終的な自己負担額は決して少なくありません。

長期の入院となれば、かなりの出費を覚悟しなければならないでしょう。そこで覚えておきたいのが、入院費にまつわる基礎知識です。

公的医療保険が適用される入院費

まずは、入院費の内訳をご紹介します。ベースとなるのは「入院基本料」「治療費(手術費含む)」「食事代(入院食事療養費)」の3つです。これらは公的医療保険が適用されるので、20〜64歳の現役世代なら3割の自己負担となります。

①入院基本料

名前のとおり傷病の種類を問わず、入院した際にかかる基本費用です。病院の規模や種類によって、1日あたりの入院基本料が決まっており、「入院基本料×入院日数」が、入院した際にかかるベースの費用となります。

たとえば、一般病棟の入院基本料は1日につき約1万〜1万7,000円となります。3割の自己負担で計算すると、約3,000〜5,000円が、入院基本料の自己負担額です11)。

さらに、入院日数によって入院基本料が加算されます。同じく一般病棟の場合では、14日以内の入院なら1日につき約5,000円(3割負担約1,500円)がプラス、15〜30日なら1日につき約2,000円(3割負担約600円)がプラスされます。

〈表〉入院基本料の費用と自己負担額の目安

項目

費用 自己負担額(3割負担) 入院基本料 約1万〜1万7,000円/日 約3,000〜5,000円/日 加算額(14日以内の入院) 約5,000円/日 約1,500円 加算額(15〜30日の入院) 約2,000円/日 約600円 ※一般病棟の場合

②治療費(手術費含む)

入院した際には、様々な治療や手術が必要になります。薬代を含め、これらの治療費は基本的に公的医療保険が適用されます。ただし、先進医療と呼ばれる高度な医療技術を用いた治療の技術料部分は、公的医療保険の適用外となるため全額自己負担となる点に注意が必要です。

なお、手術や救急などの患者が多い大病院などでは、DPC(包括医療費支払い制度)という入院基本料と治療費などの費用をまとめた、定額払いの料金制度を導入している場合もあります。

③食事代(入院食事療養費)

入院中に病院から提供される食事の費用は、全国一律で1食あたり460円の自己負担額と定められています12)。1食の食事代が460円を超えた場合の差額は、食事療養費として健康保険組合などの公的医療保険が負担することになります。

公的医療保険が適用されず自己負担となる入院費

上記のように入院基本料と治療費、食事代が入院費のベースとなりますが、それ以外にも入院時にかかる費用があります。それらは公的医療保険が適用されないほか、後述する高額療養費制度も適用されないので、全額自己負担となります。公的医療保険が適用されない入院費のなかで、大きく費用がかさむのが差額ベッド代と先進医療にかかる費用です。

①差額ベッド代

一般的に、個室を含め4人部屋以下の病室を利用する場合には、差額ベッド代を支払うことになります。ちなみに、差額ベッド代を支払う必要がある病室は「4人部屋以下のベッド数」のほかにも「面積が1人あたり、6.4平方m以上」「ベッドごとにプライバシーを確保する設備がある」など、複数の基準がある点に注意が必要です。下記の表にもあるように、差額ベッド代の平均は、1日あたり約6,500円となります13)。

〈表〉平均的な1日あたりの差額ベッド代(令和2年7月1日現在)

1人部屋 8,221円 2人部屋 3,122円 3人部屋 2,851円 4人部屋 2,641円 平均 6,527円 ちなみに、差額ベッド代は全額自己負担となるだけでなく、消費税もかかります。原則として差額ベッド代は、自分が希望していない場合は発生しません。

②先進医療にかかる費用

先進医療と呼ばれる高度な医療技術を用いた治療は、公的医療保険が適用となる診察、検査、投薬、入院などとの併用が例外的に認められていますが、技術料部分は全額自己負担となります。先進医療の内容によって費用は大きく変わります。たとえば、がんの治療に用いられる先進医療のなかには、1回の治療で300万円以上の金額になるものもあります。

③入院中の生活費や家族の交通費

入院中のテレビ視聴料や着替えのクリーニング代といった生活費も、基本的には全額自己負担となります。また、付き添いや面会のために家族が病院を訪れる場合の交通費も、長期入院となると無視できない金額になるでしょう。

参考資料

11)厚生労働省「令和2年 診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 第1章基本診療科 第2部 入院料等 第1節 入院基本料 A100 一般病棟入院基本料(1日につき)」

12)全国健康保険協会「入院時食事療養費」

13)厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」

(コラム)入院する際に納める予納金とは?

多くの病院では入院する際に入院保証金(予納金)という形で、入院時に一定の金額を納める必要があります。保証金の額は、病院ごと、または入院の目的(治療内容)によって異なりますが、だいたい10万〜30万円程度の幅で考えておくといいでしょう(金額目安は監修者調べ)。

限度額はあるの? 自己負担額を減らしてくれる公的制度

このように、入院日数や傷病の種類によって、入院費は高額になる場合があります。十分な備えがないと、不安を感じるでしょう。そこで役立てたいのが、入院費が高額になった場合に自己負担額の軽減が期待できる公的制度です。代表的な制度は以下のとおりです。

● 高額療養費制度

● 限度額適用認定証

● 傷病手当金制度

● 付加給付制度

● 医療費控除制度

たとえば、高額療養費制度では、医療費の限度額を定めており、一定以上の自己負担をする必要がないようになっています。

高齢者の入院費の考え方とは?

現役世代はかかった医療費の3割を自己負担しますが、70~74歳までの高齢者は、かかった医療費の2割または3割(3割になるのは現役並み所得者の場合)を負担することになります。

高齢者の場合は、入院費の自己負担限度額も変わります。70歳以上または、後期高齢者医療被保険者証・高齢受給者証を持っている人の場合は、高額療養費制度と限度額適用認定証を利用することで、69歳以下の人に比べ、入院費が高額になった場合の自己負担額が、さらに軽減されます。

入院費を支払えない場合はどうなる?

もしも、入院費を請求時に支払うことができない場合は、督促が届いたり、入院時に指定した保証人に請求の問い合わせがいったりすることになります。保証人も対応できない場合は、最終的に病院側の弁護士から通達があり、法的な手続きが行われることもあります。

入院費の支払いは振り込みやクレジットカードも可能? 支払い期限はいつまで?

原則として、入院にかかった費用は退院時までに支払うことになります。その際、クレジットカードでの支払いが可能な病院もありますが、その場合は一括払いのみの対応となる場合が多いようです。どうしても支払いが難しい場合、クレジットカード会社に申請して、分割払いにすることも検討しましょう。

なお、退院時までに支払いができない場合、退院した月の月末まで支払いを猶予してくれる病院もありますが、支払方法や支払期限は、病院によって異なります。入院時または入院中に確認するといいでしょう。

もしもの入院のために備えておきたいこと

公的医療保険制度が充実している日本の場合、高額療養費制度によって、限度額を超えた入院費を公的医療保険でまかなうことができます。

しかし、高額療養費の払い戻しは、申請から3カ月程度の時間がかかってしまいます。また、会社員の場合、業務外の病気やケガなら傷病手当金が給付されますが、給料の3分の2程度の金額なので、生活に支障が出るかもしれません。

そこで、まず考えたいのがある程度の貯えです。高額療養費の払い戻しが申請から3カ月程度かかることなどを考慮し、目安としては、独身なら生活費の3カ月分、既婚なら半年分程度の貯えがあれば不安を軽減できるでしょう。

もちろん、民間の保険も備えとして有効です。入院の際に心強い保険としては、医療保険や就業不能保険などがあります。また、入院費の助けとすることを目的とするなら、入院費がかさむ、がんや脳血管疾患の入院や治療に対応する特定疾病への特約がある商品を検討するといいでしょう。また、がん保険などもおすすめです。

入院費の相場を知って、いざという時に備えよう

多くの場合、病気やケガによる入院は予期せぬタイミングで訪れるものです。入院費の内訳や、入院費全体の目安を知っておけば、いざという時の備えに役立つでしょう。十分な貯えをしておくことに越したことはありませんが、そうではない場合もあります。入院費の助けになる制度に関する基礎知識や、民間の医療保険の活用法についても、あらかじめ情報を集めておくことをおすすめします。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

- 執筆者プロフィール

-

マネコミ編集部

- 募集文書管理番号