- コラムタイトル

-

医療保険の選び方、ポイントは?年代別におすすめの保険も紹介

- リード

-

病気やケガをした時にかかる費用に備えることができる医療保険には、健康の不安に応じて様々な種類があります。もしもの経済的負担を軽減するためにも加入したいけれど、自分に合った保険を選ぶポイントがわからず、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

この記事では、民間の医療保険への加入を検討している人に向けて、ファイナンシャルプランナーの荒木千秋さん監修のもと、その選び方をアドバイスします。年代別の注意点も説明します。

- コラムサマリ

■医療保険の選び方、まず考えることは?

・①どのような内容にするか

・②いくら受け取りたいか

・③どのようにいくら支払うか

・④いつまで必要か

■医療保険の選び方は年代によっても異なる

■医療保険の選び方、20代の場合は?

■医療保険の選び方、30代の場合は?

■医療保険の選び方、40代の場合は?

■医療保険の選び方、50代の場合は?

■医療保険の選び方、60代の場合は?

■医療に関する希望や家計を確認して選ぼう

- 本文

-

医療保険の選び方、まず考えることは?

医療保険を選ぶ時、どんなことを考えるべきでしょうか。検討すべきポイントは以下の4点です。考える順にそれぞれ説明します。

①どのような内容にするか

②いくら受け取りたいか

③どのようにいくら支払うか

④いつまで必要か

①どのような内容にするか

まず考えるべきは「加入の目的」です。どのような不安を解消したいのか、よく考えてみましょう。特定の病気に対して備えたい場合には、その病気に特化した保険を選んだり、特約を付けたりする必要があります。

〈表〉特約の例

女性疾病保障特約 女性特有の病気に対する保障を上乗せすることができる。 三大疾病保障特約 三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)になった場合に、一時金が給付される。 先進医療特約 先進医療にかかった技術料が所定の金額まで全額保障される。 ②いくら受け取りたいか

医療保険の主な保障は、「入院給付金」と「手術給付金」に分けられます。「入院給付金」の中でも火災や事故などケガで入院した場合に受け取るのが「災害入院給付金」、病気で入院した場合に受け取るのが「疾病入院給付金」です。基本的なしくみは同じですが、保険商品によって受け取ることができる金額は大きく異なります。

〈表〉医療保険の主な保障

入院給付金(災害入院給付金、疾病入院給付金) ・ケガや病気で入院した場合に受け取る

・支給額は入院日数によるものが多い

・契約によって入院限度日数が異なる

手術給付金 ・ケガや病気で手術を受けた場合に受け取る

・支給額は主に手術内容や入院の有無による

入院給付金は、「入院日額×入院日数分」というように、入院1日につき受け取れる金額が決まっているのが一般的です。医療保険によっては、入院日数に関わらず一時金として受け取れるタイプや、5日以内の入院では入院日額×5日といった一律の金額が支給されるタイプもあります。

保険商品の入院給付金を比較する場合には、以下の4点をチェックしましょう。

* 入院日額

* 入院して何日目から入院給付金を受け取ることができるのか

* 入院の支払限度日数

* 通算支払限度日数

支払限度日数とは、1回の入院あたり給付金を請求できる入院日数の上限です。30日、40日、60日、120日、180日のうち、いくつかを選択肢として用意している保険が一般的です。通算支払限度日数はその保険自体での入院日数の上限で、700日、730日、1,000日、1,095日などがあります。

一方、手術給付金は、入院日額の倍数で計算するのが一般的で、手術の種類によって倍率が決まっています。また、保障対象の手術であれば「一律5万円」と一定の金額が決まっているタイプもあります。

手術給付金に関しては、以下の2点を確認しましょう。

* どんな手術が給付の対象になっているか

* 支給額は手術ごとに異なる倍率か、一定か

手術ごとに倍率が異なる場合、保険会社によって細かい設定をしていることもあります。複数の医療保険を比較して、自分に合ったものを選びましょう。

③どのようにいくら支払うか

続いて、保険料について考えます。医療保険には掛け捨て型と貯蓄型がありますが、保険料は後者のほうが高い傾向にあります。ただし、貯蓄型は解約返戻金や満期保険金などを受け取ることができます。

〈表〉掛け捨て型と貯蓄型の違い

掛け捨て型 貯蓄型 保険料 比較的安い傾向 掛け捨て型より高額である傾向 解約返戻金 なし あり 満期保険金 なし あり 保険料の支払いを抑えたい人は「掛け捨て型」、医療保険を通して老後資金などの資産形成もしたい人は「貯蓄型」を選ぶのが一般的です。保険料は支払い方法(月払い、半年払い、年払い、全期前納)によっても、支払い総額は異なります。家計の負担にならない金額を算出した上で選びましょう。

④いつまで必要か

つぎに終身型か定期型かの保障期間(保険期間)を選びます。終身型は名前のとおり、保障期間は一生涯です。一方、定期型は保障期間を限る商品で、10年間、20年間といった年数で設定する「年満了」タイプのほか、60歳まで、80歳までといった年齢で設定する「歳満了」タイプなどがあります。保障期間の満期がある定期型は、年齢に応じて保険料が上がりますが、満期がない終身型は加入時点から保険料は変わらない点も考慮に入れましょう。

医療保険の選び方は年代によっても異なる

年齢やライフステージによって、民間の医療保険を選ぶ基準は変わります。病気の罹患リスクは年齢によって異なるほか、家計や家族を守るために必要な保障はライフステージによって異なるためです。続いて、年代別に医療保険の選び方を解説します。

医療保険の選び方、20代の場合は?

他の年代に比べて健康リスクが低い20代は、保険料が安いのが特徴です。ただし、キャリアがまだ確定しておらず、ライフスタイルがこれから変化する年代であることから、ライフステージが変わっても負担にならない金額や必要な保障を見定めるのが難しい年代でもあります。

そのため、20代で医療保険に加入する場合は、入院給付金や手術給付金などの基本の保障が充実している保険を選び、年齢やライフスタイルの変化に合わせて特約を追加するのが得策といえるでしょう。

医療保険の選び方、30代の場合は?

結婚や独立・転職など、大きな変化が起こりやすいのが30代です。子どもが生まれたり、マイホームを購入したりと、出費が増えやすい年代でもあります。特に女性の場合は、出産や女性特有の病気にかかるリスクが現実的になる年代でもあります。

30代で医療保険に加入する場合、家計のバランスをとりながら、死亡保障や就業不能保障、女性疾病保障など、健康の心配事と家族を守るための特約を付けるのがよいでしょう。

医療保険の選び方、40代の場合は?

そろそろ健康に不安を感じる年代です。生命保険文化センターの調査1)によると、男性は40〜60代、女性は30〜50代でがん保険やがん特約への加入・付加率が高くなっています。先進医療特約の付加率も同様で、がんなどの大病のリスクに現実的に備える人が多いことがわかります。40代は成人前の子どもがいる人も多い世代でしょう。30代と同様に、死亡保障や就業不能保障などの特約も必要かもしれません。

参考資料

1)生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」

医療保険の選び方、50代の場合は?

食事や運動、睡眠などの健康への影響が如実に現れる年代です。ホルモンの減少によって更年期特有の症状に悩まされたり、動脈硬化のリスクが上がったりする場合もあります。

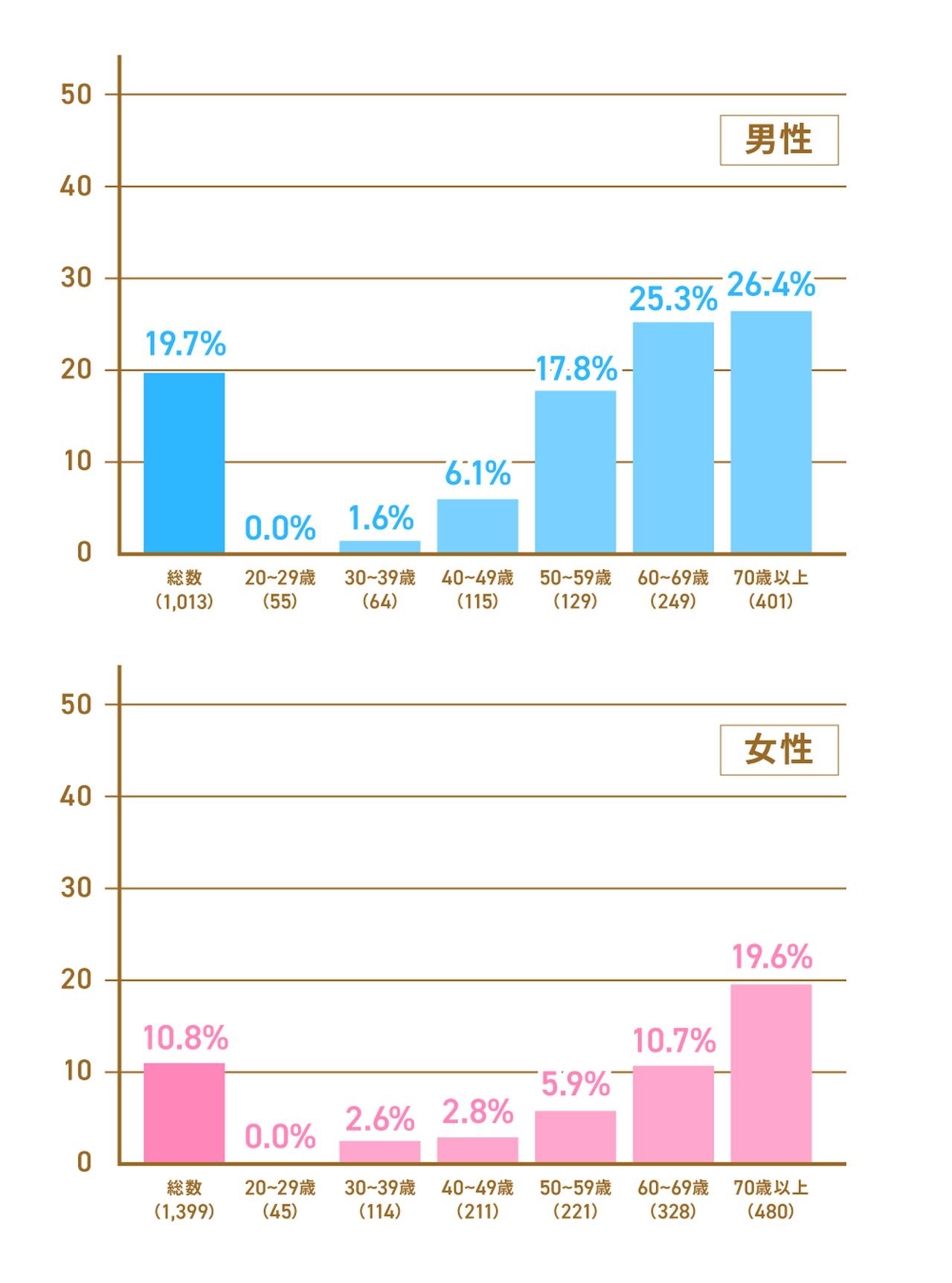

〈図〉「糖尿病の疑いが強くある者」の割合(20歳以上)

画像: 医療保険の選び方、50代の場合は?

また、厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査報告」2)によると、「糖尿病の疑いが強くある者」の割合は50代以降に大きく増えています。生活習慣病へのリスク管理として、三大疾病保障特約や先進医療特約などの付加を検討することをおすすめします。

参考資料

2)厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査報告」

医療保険の選び方、60代の場合は?

老後が目前に迫る年代です。健康の不安だけではなく、老後資金における医療費負担を軽減する手段としても医療保険が役立つかもしれません。厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」3)によると、60代は40代の2倍近い通院者率です。老後資金の金額次第では、介護状態になった時のための特約や葬儀費用の補助となる死亡保障はもちろんのこと、通院特約なども考慮してみましょう。

参考資料

3)厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」

医療に関する希望や家計を確認して選ぼう

医療保険に加入する際には、まずは自分の医療に関する希望を明確化することが重要です。入院や手術にどんな備えを求めるのか、将来的にも家計の負担にならない保険料はいくらなのか…細かい点をひとつひとつしっかりと確認した上で、自分の年齢やライフステージに適した保険を選びましょう。ただし、死亡保障や就業不能保障などの特約については、人によってはそれに特化した保険商品に別途加入する必要があるかもしれません。迷った時は専門家に相談してみてください。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

マネコミ編集部

- 執筆者プロフィール

- 募集文書管理番号