- コラムタイトル

-

高額療養費制度は申請しなくても戻ってくる? 申請手続きを解説

- リード

-

1カ月に支払う医療費の自己負担額が上限を超えた際、超過分の払い戻しを受けられる高額療養費制度。中には「申請しなくても戻ってくる?」と考える人もいるようですが、実際には申請手続きが必要です。

この記事では、ファイナンシャルプランナー・荒木千秋さん監修のもと、国民健康保険と健康保険(協会けんぽなど)の手続きについて正しい知識を紹介し ます。

- コラムサマリ

■医療費が高額な時、申請しなくてもお金は戻ってくる?

■そもそも高額療養費制度とは

■高額療養費制度の手続きは加入する保険制度で異なる

■高額療養費制度の手続き【国民健康保険】

・事後申請する場合

・事前申請する場合

■高額療養費制度の手続き【健康保険】

・事後申請する場合

・事前申請する場合

■マイナ保険証を利用して、効率よく手続きする

■国民健康保険でも健康保険でも申請手続きは必要

- 本文

-

医療費が高額な時、申請しなくてもお金は戻ってくる?

1カ月に支払う医療費の自己負担額が上限を超えた際、超過分の払い戻しを受けることができる制度を、高額療養費制度といいます1)。加入している公的医療保険制度の種類にかかわらず、高額療養費制度で払い戻しを受けるには、基本的には申請の手続きが必要です。

国民健康保険の場合、自分で確認しなくても、1カ月の自己負担額を超えると居住地の市区町村役場から申請書が送られてきます。一方、健康保険(協会けんぽなど)の場合、加入している組合によっては、自分で自己負担額の上限を超えたか確認する必要があります。

参考資料

1)厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

そもそも高額療養費制度とは

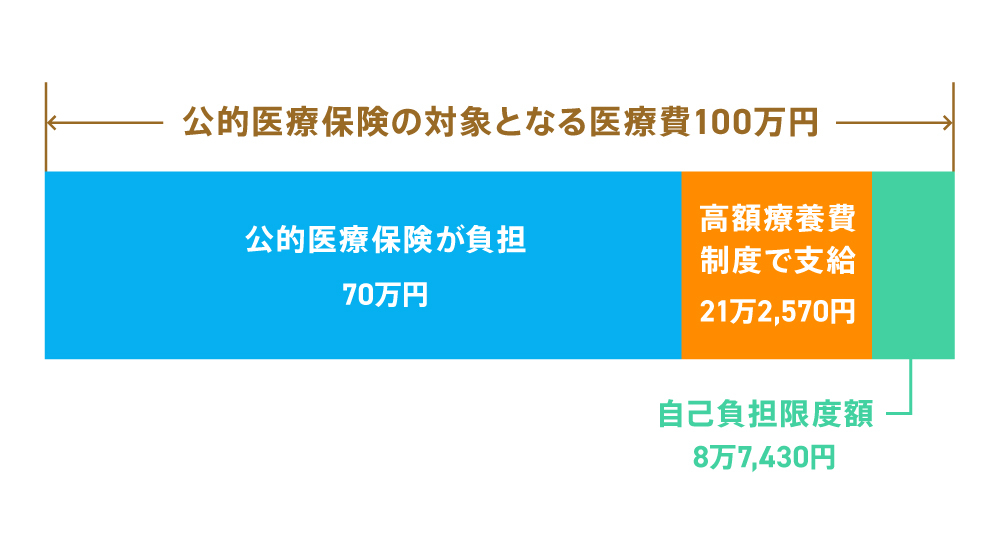

前述のように、高額療養費制度とは、1カ月に支払う医療費の自己負担額が上限を超えた場合、高額療養費として超過分の払い戻しを受けられる制度です。 高額療養費制度の対象となるのは、公的医療保険適用対象の医療費に限ります。 たとえば、自由診療の診療費や差額ベッド代などは高額療養費制度の対象外です。

自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。仮に70歳未満で年収約370 万〜約770万円(標準報酬月額28万〜50万円)の人が公的医療保険適用対象の医療費を1カ月100万円支払った場合は、以下のようになります。

〈図〉高額療養費制度のしくみ

高額療養費を算出する計算は以下のとおりです。

〈表〉高額療養費と自己負担額の計算

医療費の自己負担額

=総医療費×30%

=100万円×30%=30万円

自己負担限度額

=8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1%

=8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%

=8万100円+7,330円

=8万7,430円

医療費の自己負担額-自己負担限度額=高額療養費

=30万円-8万7,430円

=21万2,570円

上記のケースでは医療費30万円のうち、21万2,570円が高額療養費として戻ってきて、8万7,430円を自己負担で支払います。

高額療養費制度の手続きは加入する保険制度で異なる

高額療養費制度の申請が完了すると、各医療保険の審査を経て、高額療養費として支給されます。事後申請の場合、お金が手元に戻ってくるのは受診した月から早くても約3カ月はかかり、高額療養費として戻ってくる分を含む金額を一度、窓口で支払う必要があります。ただし、事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いを自己負担の上限額に抑えることができます。

なお、高額療養費の申請方法は加入する保険制度によって異なります。続いて、国民健康保険と健康保険、それぞれの高額療養費制度の申請手順について詳しく説明します。

高額療養費制度の手続き【国民健康保険】

まずは国民健康保険で高額療養費の申請手続きをする手順を説明します。

事後申請する場合

国民健康保険の被保険者の場合、1カ月の自己負担額を超えると、居住地の市区町村役場から申請書が送られてきます。この申請書に必要事項を書き込み、マイナンバーカードの写しなどの必要書類を添付して郵送することで申請できます。

事前申請する場合

国民健康保険で「限度額適用認定証」を入手するには、居住地の市区町村役場に直接持参するか、郵送で限度額適用認定証申請書を提出する必要があります。 それ以外に必要な書類は、自治体によって異なり、申請書だけでいい場合もあれば、本人確認書類やマイナンバーカード、国民健康保険証などの写しが必要な場合もあります2)3)。

なお、国民健康保険の限度額適用認定証は毎年8月に適用区分の見直しがあるため、有効期限が7月末までとなっています。また保険料に未納がある場合には申請できないので注意しましょう。

参考資料

2)千代田区「高額な医療費がかかることが想定されるとき(限度額適用認定証の申請)」

3)横浜市「限度額適用認定証の申請について」

高額療養費制度の手続き【健康保険】

続いて、健康保険で高額療養費を申請する手順を説明します。

事後申請する場合

加入している健康保険組合によって手続きが異なりますが、多くの健康保険組合では、被保険者が自分で限度額が超えていることを確認する必要があります。

その上で「健康保険高額療養費支給申請書」を入手して必要事項を記入し、必要書類を添付して受付窓口に郵送します。たとえば、協会けんぽの場合、ウェブサイトで健康保険高額療養費支給申請書をダウンロードし、協会けんぽの都道府県支部に必要書類を郵送することで申請できます4)。

参考資料

4)全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」

事前申請する場合

申請から1週間程度で「限度額適用認定証」が発行されます。たとえば、協会けんぽの場合、「限度額適用認定申請書」をウェブサイトで入手し、各都道府県支部に提出することで申請完了です5)6)。なお、健康保険の限度額適用認 定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間になります。

参考資料

5)全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)」

6)全国健康保険協会「マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください」

マイナ保険証を利用して、効率よく手続きする

マイナ保険証を利用している場合は、高額療養費制度の申請手続きも「限度額 適用認定証」の提示も必要ありません。医療機関の窓口や顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意するだけで限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。

国民健康保険でも健康保険でも申請手続きは必要

加入している公的医療保険制度によっては、自分で確認をしなくても高額療養費の申請書が送付されてきます。しかし、加入しているのが国民健康保険でも健康保険でも申請の手続きは基本的にする必要があります。

ただし、マイナ保険証を使っている場合は、申請手続きが不要で、窓口でも自己負担の限度額以上の医療費を支払うこともありません。定期的に高額な医療費を支払う状況であれば、マイナ保険証に切り替えるのが合理的といえるでしょう。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

マネコミ編集部

- 執筆者プロフィール

- 募集文書管理番号