- コラムタイトル

-

傷病手当金、もらわないほうがいい?不安に感じる点を専門家が解消

- リード

-

業務外の病気やケガの療養期間に受給できる傷病手当金。制度をよく知らないために、「傷病手当金をもらうと損することもあるのでは?」「傷病手当金を もらうと保険に加入できないのでは?」などと、誤解や曲解をしている人も少なくないようです。

この記事では、「もらわないほうがいいの?」と悩む人に向けて、社会保険労務士の岡佳伸さん監修のもと、よくある疑問に回答し、正しい知識をお伝えします。

※この記事は2023年1月26日に公開した内容を最新情報に更新しています。

- コラムサマリ

■傷病手当金とは? まずは受給条件などの基礎知識を理解しよう

■「傷病手当金をもらうと損」は誤解。法改正で受給メリットが大きくなっ た

■Q.傷病手当金は、同じ傷病でも繰り返し受給できる?

■Q.傷病手当金の受給期間が終わったあと、同じ病気で再度、受給できる?

■Q.傷病手当金を受給すると、生命保険に加入できない場合がある?

■Q.傷病手当金と有給休暇の取得、どちらを選べばいい?

■Q.退職後でも傷病手当金を継続して受給できる?

■Q.失業中に傷病手当金を受給できる?

■Q.新型コロナウイルスが5類感染症に移行したけど、傷病手当金は受給できる?

■Q.適応障害で傷病手当金を受給した場合、デメリットはある?

■有給休暇の取得がいい場合も。制度を理解して受給しよう。

- 傷病手当金とは? まずは受給条件などの基礎知識を理解しよう

- 「傷病手当金をもらうと損」は誤解。法改正で受給メリットが大きくなった

- Q.傷病手当金は、同じ傷病でも繰り返し受給できる?

- Q.傷病手当金の受給期間が終わったあと、同じ病気で再度、受給できる?

- Q.傷病手当金を受給すると、生命保険に加入できない場合がある?

- Q.傷病手当金と有給休暇の取得、どちらを選べばいい?

- Q.退職後でも傷病手当金を継続して受給できる?

- Q.失業中に傷病手当金を受給できる?

- Q.新型コロナウイルスが5類感染症に移行したけど、傷病手当金は受給できる?

- Q.適応障害で傷病手当金を受給した場合、デメリットはある?

- 有給休暇の取得がいい場合も。制度を理解して受給しよう。

- 本文

-

傷病手当金とは? まずは受給条件などの基礎知識を理解しよう

傷病手当金とは、健康保険などの被保険者が業務や災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、給与などがもらえない時に申請・受給できる保険給付です。

受給するには、健康保険の被保険者である必要があるので、自営業者は対象となりません。また、「業務外の病気やケガで療養中である」「働くことができない」「給与の支払いがない」「連続する3日間を含み4日以上、療養のために仕事を休んでいる」などの条件を満たしている必要があります1)。長期療養の場合、通算1年6カ月間まで受給することが可能です。

参考資料

1)全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

「傷病手当金をもらうと損」は誤解。法改正で受給メリットが大きくなった

傷病手当金を受給すると、経済的な不安は減りますが、「生命保険に加入できなくなるのでは?」「同じ病気にもう一度かかった時にもらえないのでは?」 など、長期的に見たら損をする可能性に思い悩む人もいるようです。しかし、このような不安を抱く背景には、制度に対する情報不足や誤解が多くあります。

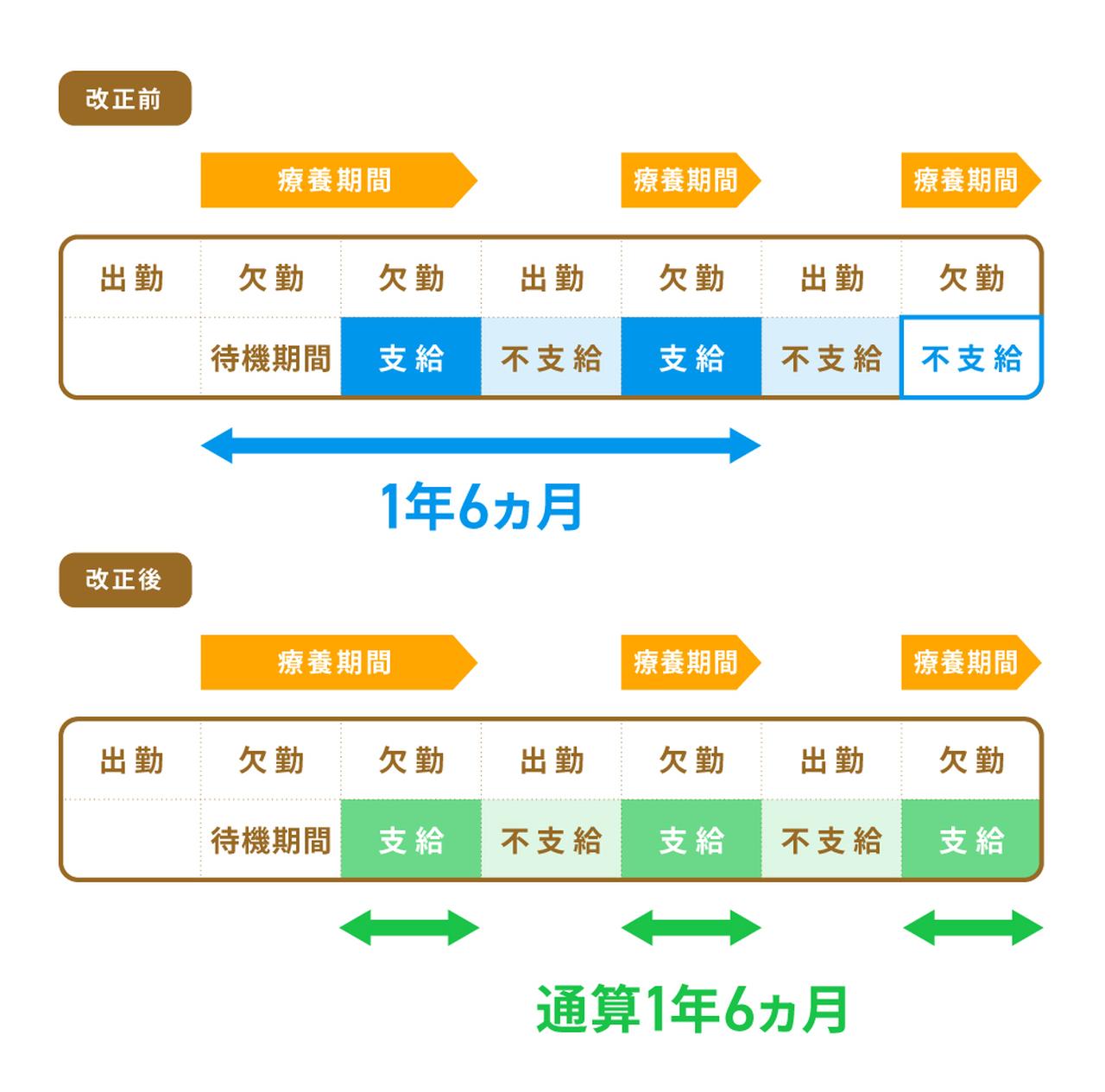

たとえば、健康保険法等が改正されたため、令和4年1月1日からは支給開始日から「最長1年6カ月」ではなく、「通算1年6カ月」に変更になりました2)。 この改正により、以前はデメリットと感じられていた、傷病手当金を受給する時の不都合が改善されています。

そこで、改正以前から「傷病手当金のデメリット」と考えられていたことに関するよくある疑問とその回答をご紹介します。

参考資料

2)厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」

Q.傷病手当金は、同じ傷病でも繰り返し受給できる?

長期療養や断続的な療養を余儀なくされる傷病を患う人にとって、傷病手当金の受給期間が終了することは大きな問題でしょう。

前述のとおり、これまで傷病手当金は支給開始日から「最長1年6カ月」とされていました。この考え方ですと、支給の開始日からカウントダウンが始まり、出勤をして傷病手当金を受給していない期間も「支給期間」に含まれます。

一方、今回の改正では、支給開始日から「通算1年6カ月」と変更されました。 この場合は、傷病手当金を受給している期間のみを「支給期間」としてカウントします。このため、再発の可能性があったり、療養と回復を繰り返したりするような傷病であっても、これまでよりも長い期間、傷病手当金を受給できるようになりました。

Q.傷病手当金の受給期間が終わったあと、同じ病気で再度、受給できる?

再発の可能性がある傷病を患う場合、数年後に同じ傷病で傷病手当金を受給したい、というケースもあるでしょう。「通算1年6カ月」の受給期間を過ぎてから、数年後に同一の傷病で傷病手当金を受給することができるのでしょうか。

結論としては、一定期間以上、診療や投薬を受けておらず、復職して働くことができている場合には、「同一の傷病の再発」ではなく、「社会的治癒後の新しい罹患」と捉えられ、傷病手当金を新たに申請・受給することができる可能性があります。「1年程度の職場復帰」が目安として考えられますが、病気の種類によっても異なるので、加入している医療保険者への確認が安心です。

また、傷病によっては、別の部位を患っても同一の原因とみなされる場合、同一の病として扱われる可能性もあります。たとえば、大腸がんを患って復帰したあと、肺への転移が見られた、というケースなどでは、原因が元の大腸がんにあるため、同一の病と判断され、支給に制限がかかる可能性があります。こうした場合についても保険者や医師への確認が重要でしょう。

Q.傷病手当金を受給すると、生命保険に加入できない場合がある?

生命保険の加入が難しくなる場合、生命保険会社は「傷病手当金を受給したか否か」ではなく、「ある傷病にかかったこと」に注目しています。生命保険会社が気にするのは、「ある傷病にかかったかどうか」であり、「傷病手当金を受給したか否か」は生命保険の加入には関係しません。

つまり、保険の加入と「傷病手当金を受給したか否か」は関係ないので、傷病手当金の受給申請をして問題ないでしょう。

Q.傷病手当金と有給休暇の取得、どちらを選べばいい?

有給休暇の場合、休んだ期間も給与が100%支払われます。一方、傷病手当金の場合、【支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3】の金額が支払われるため、基本的に有給休暇のほうが大きな金額が支払われることになります。傷病手当金の申請の手間を考えると、短期の療養の場合には、有給休暇を取得したほうが合理的でしょう。

また有給休暇は、年度を跨いで最大20日繰り越し、40日まで保有できるのが原則で、消滅期限があるものです。療養が長期にわたる場合は、先に消滅期限の近い有給休暇を消化し、そのあとに傷病手当金を申請すると、傷病手当金の受給期間をより長く保つことができるでしょう。

Q.退職後でも傷病手当金を継続して受給できる?

退職すると、健康保険などの被保険者の資格を喪失します。ただし、一定の要件を満たす場合、退職後も傷病手当金を受給することができます。

一方で受給の条件を理解してないと、うっかり受給資格を失ってしまうこともあり得ます。退職間際の場合には、以下の条件を満たすように注意しましょう3)。

【退職後の傷病手当金受給の条件】

①退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があること

②退職日に出勤していないこと

③失業給付を受けていないこと

④支給開始から1年6か月以内であること

⑤退職日の前日までに連続3日以上の労務不能期間があること

特に注意したいのが、②です。ずっと療養のために休職していても、退職の挨拶のために出社をしてしまうと、受給資格を喪失してしまいます。また、傷病手当金を受給しながら、老齢年金などを受け取ると、傷病手当金は支給されない点も留意しておきましょう。

参考資料

3)全国健康保険協会「傷病手当金について」

Q.失業中に傷病手当金を受給できる?

総務省によると、失業者(完全失業者)の定義は、以下の3つの条件を満たす人です4)。

【失業者(完全失業者)の定義】

①仕事がなくて、少しも仕事をしなかった(就業者ではない)。

②仕事があれば、すぐ就くことができる。

③仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)。

つまり、失業者は「労務可能」であり、「仕事を探している」状態です。一方、 傷病手当金の受給条件には、「療養のために今まで従事していた仕事ができない(労務不能)状態である」とあるので、矛盾が生じることになります。

在職中に傷病手当金を受給していた人が、退職してから就職活動をすると、「失業者」の定義に当てはまってしまうため、「労務可能」とみなされ、傷病手当金の受給資格を失います。

ただし、雇用保険の基本手当の受給資格認定後に、病気やケガが原因で就職活動ができなくなった場合には、健康保険の「傷病手当金」は受給できませんが、雇用保険の「傷病手当」を受給することができます。

参考資料

4)総務省統計局「労働力調査 用語の解説」

Q.新型コロナウイルスが5類感染症に移行したけど、傷病手当金は受給できる?

結論からいうと、新型コロナウイルス感染症でも傷病手当金を受給することができます。自覚症状の有無にかかわらず「陽性」と判定され、療養のために仕事を休んだ場合も傷病手当金の対象となります。

ただし、濃厚接触者になった場合は、仕事ができない状態と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。また新型コロナウイルス感染症治癒後の自宅待機期間についても同様です。

なお、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類感染症に移行したことで、傷病手当金の申請時に提出する傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要になりました。これは、ほかの傷病による支 給申請をする時と同じ手続きになります。

5類移行前は、臨時的に療養担当者意見欄の証明は不要でしたが、現在は必要な項目となるため、記入漏れに注意しましょう。

参考資料

5)全国健康保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」

6)全国健康保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aよくある質問」

Q.適応障害で傷病手当金を受給した場合、デメリットはある?

何らかのストレスで医師から適応障害と診断され、休職することになった場合にも、傷病手当金を受給することができます。しかし、傷病手当金を申請する際に、勤務先に病名を知られてしまうのではと不安な人もいるのではないので しょうか。

傷病手当金の申請を会社に任せた場合は、そういった心配もありますが、自分で申請書を取得して郵送すれば、勤務先に病名を知られずに申し込みができます。

その方法は、以下になります。

自分で傷病手当金を申請した場合

①全国健康保険協会のウェブサイトから健康保険傷病手当金支給申請書をダウンロードする

②申請書の本人記入欄に必要事項を記入する

③勤務先に郵送で提出し、必要事項を記入してもらい、必要書類と一緒に返送してもらう

④病院で主治医に傷病名や治癒内容を記入してもらう

⑤自分で健康保険傷病手当金支給申請書を全国健康保険協会へ郵送で提出する

傷病手当金の申請を会社任せにしてしまうと、上記の流れではなく、以下のようになります。

会社に傷病手当金の申請を任せる場合

①勤務先から健康保険傷病手当金支給申請書を受け取る

②申請書の本人記入欄に必要事項を記入する

③病院で主治医に傷病名や治癒内容を記入してもらう

④勤務先に提出し、必要事項を記入してもらい、必要書類と一緒に全国健康保険協会へ郵送してもらう

このように会社に任せた場合は、病名を記入した健康保険傷病手当金支給申請書を勤務先に提出することになります。傷病名を勤務先に知られたくない場合は、自分で申請を行うようにしましょう。

有給休暇の取得がいい場合も。制度を理解して受給しよう。

再発の恐れがあったり、長期にわたる療養が必要だったりする傷病にかかった時、傷病手当金は経済的不安の軽減に役立ちます。ただし、療養が短期間の場合には有給休暇を取得したほうが合理的なケースもあるでしょう。

また、退職日の出社や就職活動など、思わぬことで受給資格を失ってしまう可能性があるので、受給中は行動を起こす前に知識がある人に相談・確認することをおすすめします。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

マネコミ編集部

- 執筆者プロフィール

- 募集文書管理番号