- コラムタイトル

-

グループホームにかかる費用は?料金の相場や内訳を専門家が解説

- リード

-

「グループホームにかかる費用の平均は?」「ほかの施設とどのくらい違う?」 初めての介護で家族をグループホームに入居させる可能性があるけれど、費用について全くわからなくて困っている人も少なくはないでしょう。この記事では、介護福祉士・小林隆雄さん監修のもと、介護初心者に向けて、グループホ ームの費用の相場や内訳について、ほかの施設との違いなども含め、徹底解説します。

※この記事では、民間施設は「入居」、公的施設は「入所」、両方をまとめて表現する場合には「入居」と表現しています。

- コラムサマリ

INDEX

■グループホームにかかる費用の平均は?

■グループホームの費用の内訳を解説

グループホームの入居一時金(保証金)とは?

グループホームの月額費用は何に使われるの?

■そもそもグループホームとは? しくみを簡単に説明

■ほかの高齢者向け施設と費用を比べると…

■グループホームの費用を支払えない場合は?

■グループホームで使える減額制度

高額介護サービス費

自治体独自の助成制度

■グループホームをショートステイで利用した場合の費用

■家族の負担と経済的

- 本文

-

グループホームにかかる費用の平均は?

グループホームにかかる費用には、「入居一時金(保証金)」と「月額費用」の2種類があります。⽼人ホーム検索サイト「みんなの介護」の調査1)によると、入居一時金は0円~16万円、月額費用は9万6,000円~14万6,000万円が相場です。

参考資料

1)みんなの介護「有料⽼人ホーム・サ高住・グループホームの費用相場調査 (2023年3月時点)」

グループホームの費用の内訳を解説

続いて、グループホームの費用について、内訳を説明します。

グループホームの入居一時金(保証金)とは?

入居一時金は、施設を利用する権利を得るための費用で、入居中の居室の修繕や退去時の原状回復、家賃滞納分の充填などにも使用されます。施設により必要がないところもあれば、非常に高額なところもあります。

入居一時金には返還金制度が設けられているので、一定期間内に退去した場合は、返還金を受け取ることができます。ただし、入居一時金の償却期間には国が定めた基準がありません。そのため、償却期間と償却率は施設によって異なります。

入居一時金の支払い方法には、全額前払い、一部前払い、月払いなどがありますが、どの支払い方法が経済的に効率がいいかは、その施設の償却期間や償却率にもよります。また、その施設を“終の棲家”にするつもりか、住み替えの可能性があるのかによっても変わります。契約書などを確認した上で決定しましょう。

グループホームの月額費用は何に使われるの?

月額費用は施設によって異なりますが、大きくは「日常生活費」と「介護サー ビス費」に分かれます。日常生活費は以下の4項目が一般的です。

・居住費

・食費

・施設運営費

・管理費

施設運営費には、水道光熱費や共有部の維持費、職員の給与などが含まれます。施設の規模やサービスの内容などにもよって変化しますし、水道光熱費は使用した分だけを実費請求する施設もあります。

このほか、理容・美容代やおむつ代、日用品の購入代金などの流動費は日常生活費には含まれず、都度、支払うケースが多いかもしれません。その場合も施設によってあらかじめ金額は決まっていることがほとんどです。

介護サービス費は各種の介護サービスを受ける際に発生し、自己負担額は費用の1~3割です。金額は要介護度によりますが、月額2~3万円程度が一般的です。

ただし、専門的なケアや看取りなどの介護サービスが提供された場合に追加費用が発生することがあります。これをサービス加算といいます。詳細は施設ごとに異なるので、入居前に確認しておきましょう。

そもそもグループホームとは? しくみを簡単に説明

グループホームとは、専門の職員から支援や介護を受けながら、認知症高齢者が共同生活を送る施設です2)3)。定員数や施設基準は、介護保険法によって以下のように定められています。

・1ユニットあたり5人以上9人以下(最大3ユニット)

・居室は7.43㎡(和室4.5畳)以上で原則個室

・立地は住宅地など

・居間・食堂・居間・台所・浴室、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備がある

・施設には介護従業者(日中は利用者3人につき1人〈常時換算〉、夜間はユニットごとに1人)、計画作成担当者、管理者が常勤

グループホームでは、買い物や調理、掃除といった家事などの役割をできる範囲で入居者も分担しながら、家庭的な雰囲気の中で生活をします。そのような生活の中で入居者自身が持っている力を発揮することで、できる限り身体機能を維持したり、認知症の進行や症状を抑えたりすることを目指します。

参考資料

2 )厚生労働省「e-ヘルスネット健康用語辞典グループホーム」

3)厚生労働省「認知症対応型共同生活介護」

ほかの高齢者向け施設と費用を比べると…

高齢者向けの入居施設は、グループホームも含め、以下の8種類です。

〈表〉高齢者向けの入居施設

※民間施設は、施設によって受け入れる要介護度は異なる中でも⽼人ホームと呼ばれる施設の費用を比べてみましょう。

〈表〉⽼人ホームの費用の相場1)4)5)

施設の種類 入居一時金(保証金)の相場 月額費用の相場 グループホーム 0円~16万円 9万6,000円~14万6,000万円 介護付き有料⽼人ホーム 0円~1,380万円 16万8,000円~35万4,000円 住宅型有料⽼人ホーム 0円~380万円 10万円~24万6,000円 サービス付き高齢者向け住宅 0円~27万円 12万5,000円~23万5,000円 介護型ケアハウス なし 9万円~15万円 特別養護⽼人ホーム なし 7万501円~11万6,065円 公的施設である介護型ケアハウスと特別養護⽼人ホームには入居一時金が必要ありません。民間施設である介護付き有料⽼人ホーム、住宅型有料⽼人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は入居一時金が不要のところがある一方、非常に高額な施設もあります。月額費用もこうした民間施設のほうが公的施設よりも高額な傾向です。グループホームの費用はほかの民間施設と比べると比較的安価といえるでしょう。

参考資料

4)厚生労働省「令和2年8月3日 第1回 住まい支援の連携強化のための連絡協議会資料10」

5)独立行政法人福祉医療機構「令和元年度 施設・居住系サービス事業者 運営状況調査報告書」

グループホームの費用を支払えない場合は?

費用が支払えなくなった場合、基本的には施設からの退去を求められることになります。家族が引き取ることができる場合には自宅に戻る、あるいは支払える金額で入居できる施設を探して移ることになるでしょう。

生活保護を受けることで費用をまかなえる場合は、退去の必要はありません。 生活保護を受けても受給額だけでは支払いが難しい場合には、やはりその金額でまかなえる施設に移ることになります。中には生活保護の指定介護機関であるグループホームもあります。

グループホームで使える減額制度

ここでは、グループホームにかかる費用をできる限り軽減するために役立つ制度について説明します。利用できる制度は以下の2つです。

・高額介護サービス費

・自治体独自の助成制度

高額介護サービス費

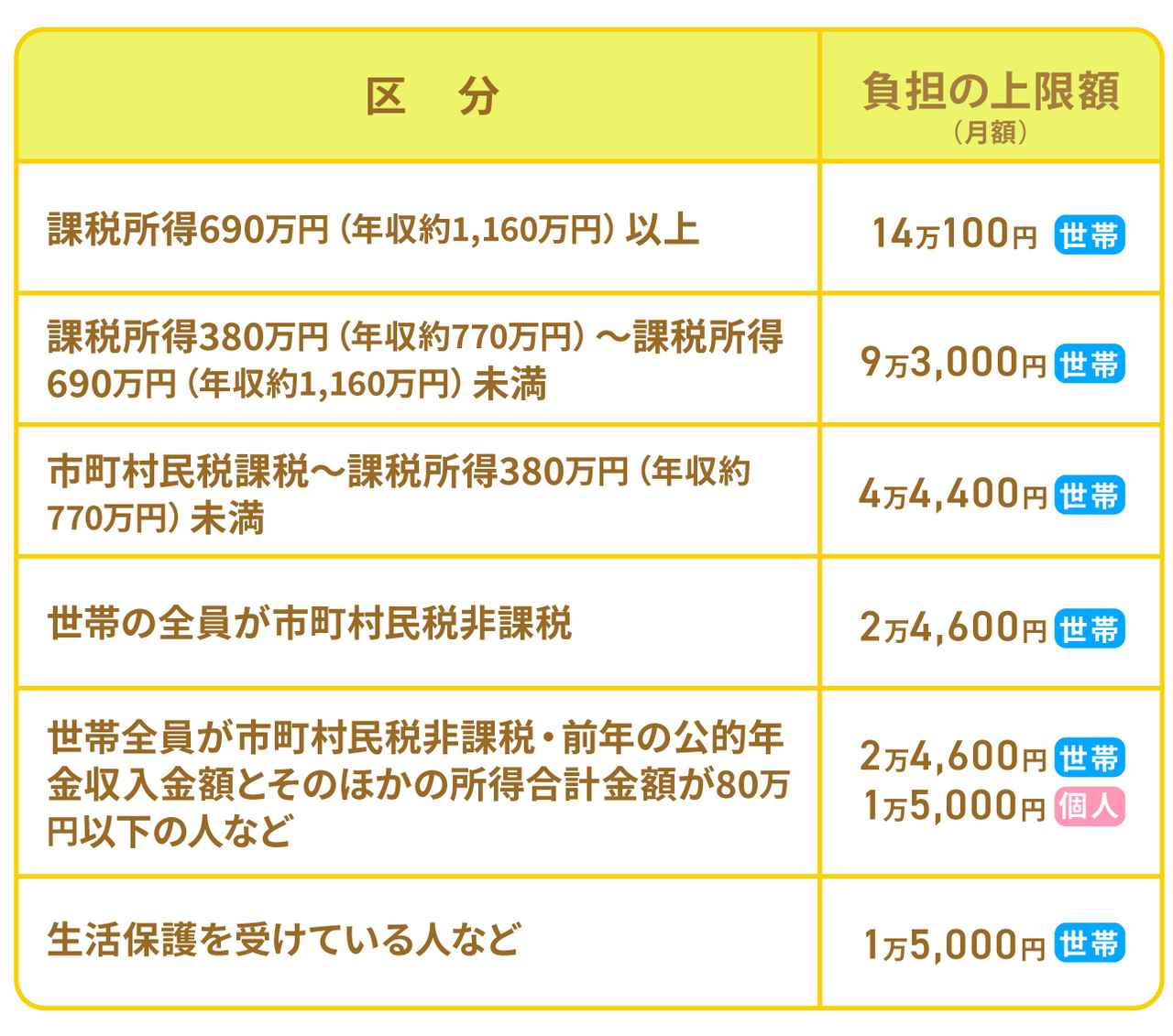

高額介護サービス費6)とは、月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計または個人で上限額を超えた場合に、その超えた金額を受給することで自己負担が軽減される制度です。所得区分によって上限額は異なります。

〈表〉高額介護サービス費の区分と上限額

介護サービス費が上限額を上回った場合、該当者には自治体から「高額介護 (介護予防)サービス費支給申請書」が送られてきます。一度申請を行えば、その後は申請をしなくても上限額を超えた場合には超過分が指定口座に自動的に振り込まれます。

参考資料

6)厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」

自治体独自の助成制度

自治体によっては、高齢者や介護サービス利用者をサポートする助成制度を設けています。以下で東京都杉並区の事例7)を紹介します。

東京都杉並区 介護保険サービス利用者負担額の助成

⽼齢福祉年金受給者で世帯全員の区民税が非課税または福祉事務所で境界層該当証明書を交付された一部の人について、利用者負担額の上限額を月額3,000円とし、それを超えた分について区が助成します。

参考資料

7)杉並区「くらしのガイド 高額介護(介護予防)サービス費」

グループホームをショートステイで利用した場合の費用

グループホームは入居せずにショートステイで利用することもできます。居室が空いている場合に、1回あたり1泊から最長30日以内の宿泊が利用の条件です。

1日あたりの日常生活費は施設によって異なりますが、介護サービス費は介護保険の対象となるため要介護度ごとに決められた金額の1~3割が自己負担額となります。

家族が介護に疲れた時、冠婚葬祭や出張などで家を空ける必要がある時、本格的な入居に向けて施設に慣れておきたい時などに、ケアマネジャーに相談をしてみましょう。

家族の負担と経済的負担のバランスを見て、入居を検討しよう

自宅で家族が介護をするのに比べると、グループホームの費用は高く思えるかもしれません。しかし、家族の負担が大きくなりすぎると、認知症高齢者本人にとっても自宅が過ごしやすい環境ではなくなってしまいます。

もちろん、グループホームの共同生活になじめない、施設との相性が合わない、という可能性もあります。費用を軽減する自治体の制度などをチェックしながら、まずはショートステイなどでグループホームを知るところから始めてみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

マネコミ編集部

- 執筆者プロフィール

- 募集文書管理番号