- コラムタイトル

-

【図解】加給年金と振替加算の関係をわかりやすく解説。金額や条件も

- リード

-

特定の条件を満たす家族がいる場合に、老齢年金へ加算される「加給年金」と 「振替加算」は、とても深い関係にある制度です。なぜなら振替加算の支給は、原則として加給年金の支給停止以降に始まるからです。

この記事ではファイナンシャルプランナー・氏家祥美さん監修のもと、振替加算と加給年金の関係について、図版を交えてわかりやすく解説します。振替加算の金額を計算する方法や、受け取るために必要な条件なども紹介しますので、参考にしてみてください。

※本記事の内容は、日本年金機構のウェブサイトに掲載されている「加給年金額と振替加算」の内容を参照し、制作しています。ご承知ください。

- コラムサマリ

■【図解】加給年金と振替加算の関係は?

振替加算は、加給年金が支給停止になると受け取れる

振替加算はいつまで受け取れる?

■振替加算の対象となるケース、ならないケースとは?

【条件1】加給年金の対象となっている配偶者

【条件2】生年月日が昭和41年(1966)4月1日まで

【条件3】老齢基礎年金を受給している

【条件4】厚生年金の35歳以降の加入期間が一定未満

【コラム】加給年金の支給対象ではない配偶者でも振替加算が受け取れる?

■振替加算の金額は加給年金とどれくらい違う?

配偶者のために支給される加給年金の金額は?

配偶者に直接支給される振替加算の金額は?

■加給年金と振替加算の手続きの違いは?

加給年金の請求手続き

振替加算の請求手続き

請求すれば振替加算を受け取れるケースもある

■加給年金が受け取れる場合は、振替加算の条件も確認しよう

- 本文

-

【図解】加給年金と振替加算の関係は?

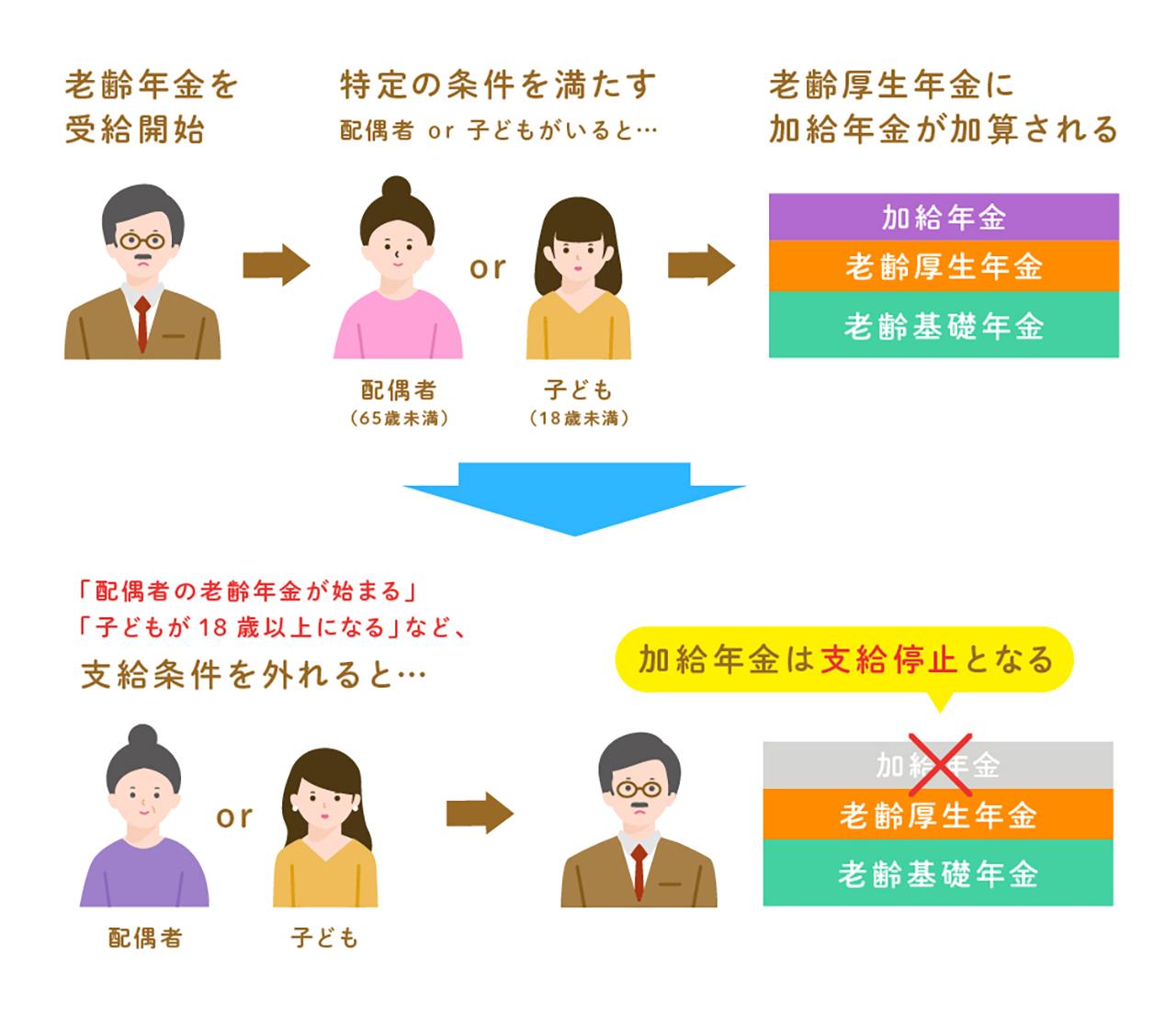

まずは、加給年金の概要について簡単に確認しておきましょう。

加給年金とは、厚生年金保険(以下、「厚生年金」と表記)に20年以上加入している人が65歳になった時点で利用できる制度です。特定の条件を満たす配偶者または子どもがいる場合に、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)のうち、老齢厚生年金の金額が一定期間にわたって加算されます。

加給年金は、支給対象者が年金生活となって収入が減少した時に、配偶者や子どもが一時的に受ける経済的な影響を少なくする制度といえます。したがって、「年金における家族手当や扶養手当」と考えてもよいでしょう。

〈図〉加給年金のしくみ

なお、加給年金が支給される期間は決まっており、原則として配偶者の場合は65歳まで、子どもの場合は18歳までとなります。

振替加算は、加給年金が支給停止になると受け取れる

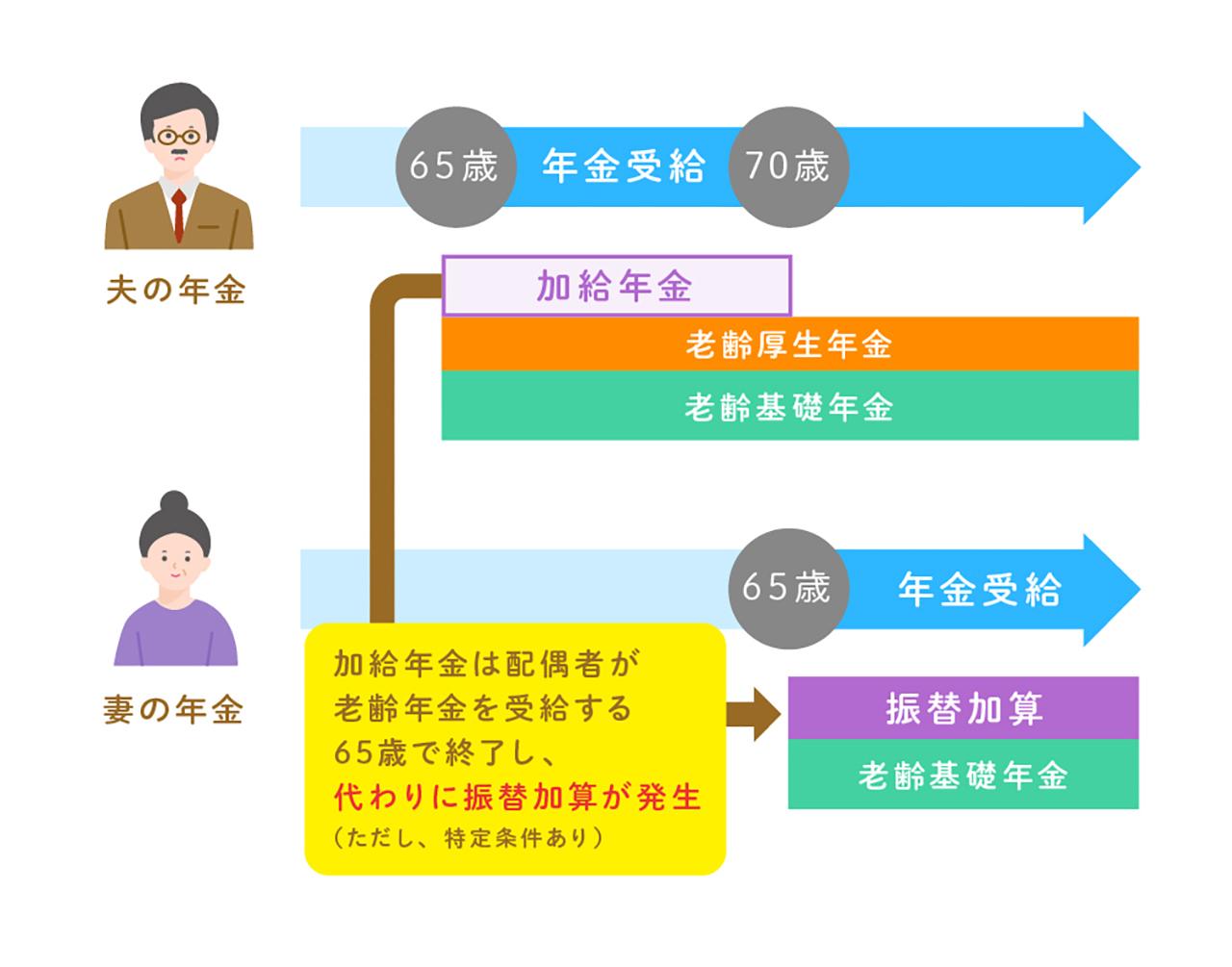

振替加算とは、国民年金に加入する義務がなく、まだ任意加入だった時代に社会人(専業主婦を含む)だった人(昭和61年(1986)4月1日時点で20歳以上の人)の年金不足を補うための制度です1)。

加給年金が配偶者と子どものために支給されるのに対して、振替加算は配偶者のために支給されます。原則として振替加算は、配偶者が65歳になり、加給年金が支給停止となってから支給開始になります。また、加給年金とは異なり、 振替加算は配偶者の老齢基礎年金(国民年金)に対して加算されます。

〈図〉振替加算のイメージ(夫が妻の生計を維持している場合)

なお、詳しくは後述しますが、振替加算を受け取るためには、配偶者が特定の条件を満たしている必要があります。

参考資料

1)第32回社会保障審議会年金事業管理部会 平成29年9月13日「振替加算の総点検とその対応について」

振替加算はいつまで受け取れる?

支給期間が限定されている加給年金に対して、振替加算は原則として支給され る本人(配偶者)が死亡するまで受け取ることができます。そのほか、加給年金と振替加算の主な違いを以下の表にまとめましたので、ご参照ください。

〈表〉加給年金と振替加算の違い

項目 加給年金 振替加算 加算先 厚生年金保険に20年以上加入している65歳以上の人の老齢厚生年金 配偶者の老齢基礎年金 対象 条件を満たす配偶者と子ども 配偶者 支給期間 配偶者が65歳になるまで(子どもは原則18歳まで) 配偶者が65歳以降死亡するまで 支給額(年額) (配偶者の場合)生年月日によって変わる 振替加算の対象となるケース、ならないケースとは?

配偶者の老齢基礎年金に振替加算が追加されるためには、特定の条件を満たしている必要があります。振替加算を受け取るための条件を、ここで整理しておきましょう。

【条件1】加給年金の対象となっている配偶者

振替加算を受け取れる配偶者は、加給年金の支給対象となっている必要があり ます。前述したように、原則として振替加算は、加給年金の支給停止後に支給開始となります。

【条件2】生年月日が昭和41年(1966)4月1日まで

振替加算の対象となる配偶者には、年齢制限が設けられています。具体的にいうと、昭和41年(1966)4月1日以降に生まれた人は、そのほかの条件を満たしていても振替加算の対象となりません。2023年時点で57歳以下の人は、振替加算の対象外となっている点にご注意ください。

【条件3】老齢基礎年金を受給している

振替加算は、配偶者の老齢基礎年金に対して加算されます。つまり、振替加算 を受け取るためには、配偶者が老齢基礎年金を受給していることが条件となります。なお、配偶者が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金(または退職共済年金)を受給している場合には、厚生年金保険または共済組合などの合計加入期間が、20年未満であることも条件となります。

【条件4】厚生年金の35歳以降の加入期間が一定未満

配偶者が35歳以降も厚生年金に加入している場合は、その加入期間も振替加算の対象となる条件になります。対象となる加入期間は、配偶者の生年月日によって以下のように変わります。

〈表〉厚生年金の35歳以降の加入期間

生年月日 35歳以降の加入期間 昭和22年(1947)4月1日以前 15年(180カ月)未満 昭和22年(1947)4月2日~昭和23年(1948)4月1日 16年(192カ月)未満 昭和23年(1948)4月2日~昭和24年(1949)4月1日 17年(204カ月)未満 昭和24年(1949)4月2日~昭和25年(1950)4月1日 18年(216カ月)未満 昭和25年(1950)4月2日~昭和26年(1951)4月1日 19年(228カ月)未満 【コラム】加給年金の支給対象ではない配偶者でも振替加算が受け取れる?

前述したように、振替加算は原則として、加給年金の支給対象となっている配偶者に対して支給されます。ただし、例外として66歳以降に老齢基礎年金の受給権を得た配偶者がいる場合、加給年金を受け取っていなくても、所定の手続きを行えば振替加算を受け取れる可能性があります。

なお、申請する場合には、以下の3つの振替加算の条件も満たしている必要が あります。

1. 大正15年(1926)4月2日から昭和41年(1966)4月1日までの間に生 まれている場合

2. 配偶者が老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合などの加入期間を合わせて240カ月未満である場合

3. 配偶者の共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の35歳以降の(夫 は40歳以降の)加入期間が、前掲の表に当てはまる場合

この条件に該当する可能性がある場合は、年金事務所などに相談してみるとよいでしょう。

振替加算の金額は加給年金とどれくらい違う?

配偶者の老齢基礎年金に追加される振替加算の金額は、いくらになるのでしょ うか。ここでは加給年金の金額と比較しながら、振替加算の金額をご紹介します。

配偶者のために支給される加給年金の金額は?

配偶者の加給年金の総額は、「加給年金額」と「特別加算額」の合計になりま す。また、加給年金額と特別加算額の金額は、毎年改定されます。2024年度の加給年金額は一律23万4,800円ですが、特別加算額は配偶者の生年月日により 変わります。昭和18年(1943)4月2日以後に生まれた人の特別加算額は、17万3,300円となります。

配偶者の加給年金額=23万4,800円(年額)特別加算額=17万3,300円(年額)合計=40万8,100円(年額) つまり、昭和18年(1943)4月2日以後に生まれた配偶者の加給年金の金額は、 年額40万8,100円となります。

配偶者に直接支給される振替加算の金額は?

加給年金の対象である夫または妻が65歳になると、加給年金が終了し、その代わりに65歳に到達したその配偶者の年金に振替加算として金額が上乗せられます。

ただし、振替加算を受けるためには、振替加算の対象となる妻または夫が、大 正15年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれているなどの一定の条件があります。そのため、昭和41年4月2日生まれの人は加算が0円となります。 また、配偶者の老齢基礎年金に追加される振替加算の金額は、生年月日によっ て異なります。2024年度の振替加算の金額は、昭和41年(1966年)4月2日以 降に生まれた人は0円ですが、昭和2年(1927年)4月1日まで生まれの人は上限 の23万4,800円となります。このように生年月日によって段階的に金額が変化することもおさえておきましょう。

加給年金と振替加算の手続きの違いは?

加給年金と振替加算では、それぞれ請求するための手続きが異なります。ここでは、加給年金と振替加算を受け取るための手続きについて解説します。

加給年金の請求手続き

加給年金は、自分で請求しなければ受け取ることができません。手続きは、以下の手順で行います。

【手順1】請求に必要な書類を用意する

まず、請求に必要な以下の書類を用意します。

〈表〉加給年金の請求に必要な書類

1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本

2. 世帯全員の住民票の写し

3. 加給年金の対象者(配偶者や子ども)の所得証明書または非課税証明書

4. 加給年金額加算開始事由該当届

①~③の書類は、自分(受給権者)が65歳になってから6カ月以内に発行されたものが有効となります。④の「加給年金額加算開始事由該当届」は、日本年金機構のウェブサイトから入手することができます。

【手順2】請求に必要な書類を提出する

加給年金の請求の届出は、「年金事務所」または「街角の年金相談センター」で行います。最寄りの年金事務所、街角の年金相談センターは、日本年金機構のウェブサイトで検索することができます。年金事務所に行くことができない場合は、郵送による届出も可能です。

振替加算の請求手続き

振替加算を受け取るためには、年金を請求する際に提出する「裁定請求書」に、 以下の事項を正しく記入しておかなければなりません。裁定請求書に必要事項が記入されていれば、あらためて請求をしなくても配偶者の老齢基礎年金に振替加算分の金額が追加されます。

〈表〉裁定請求書に記載する事項

1. 配偶者の年金証書の基礎年金番号

2. 配偶者の年金証書の年金コード

3. 配偶者の氏名

4. 配偶者の生年月日

※配偶者が年金の受給権を有していない場合は「配偶者の基礎年金番号」「配偶者の氏名」「配偶者の生年月日」を正しく記入する。

請求すれば振替加算を受け取れるケースもある

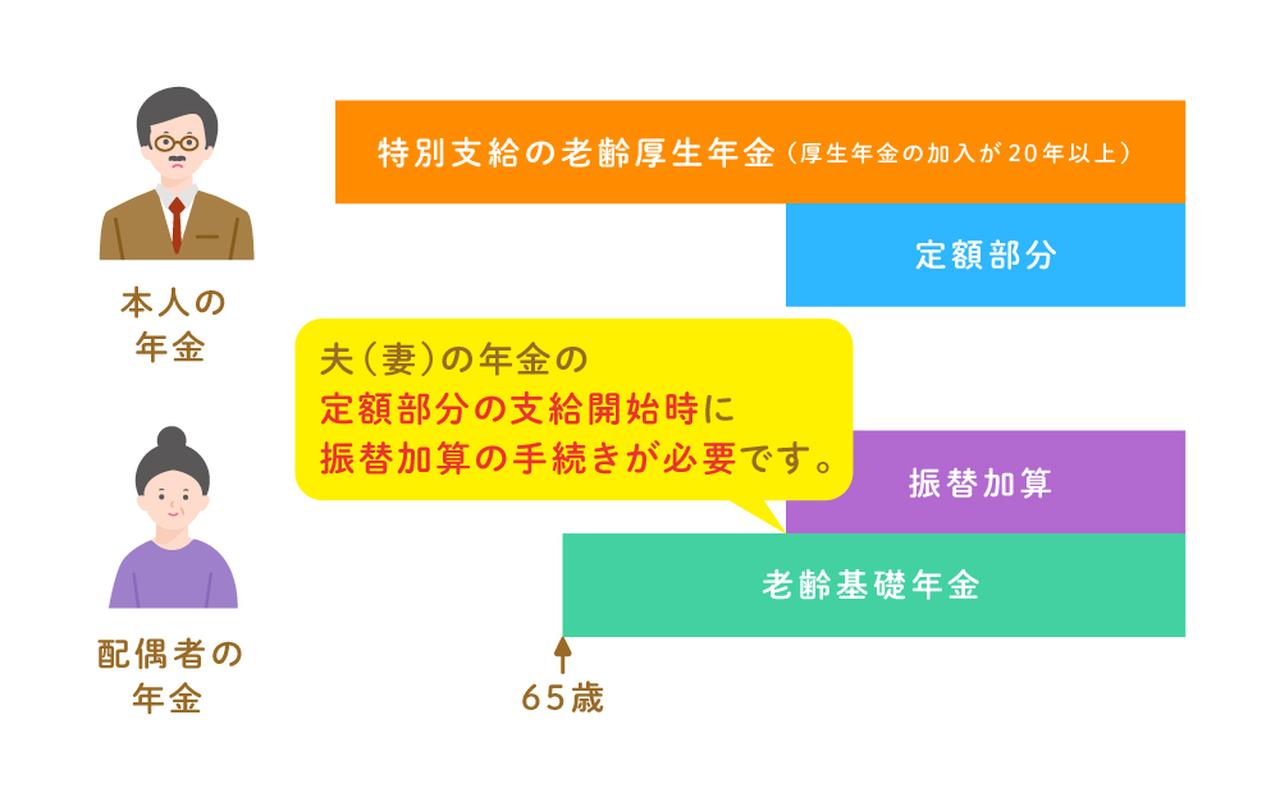

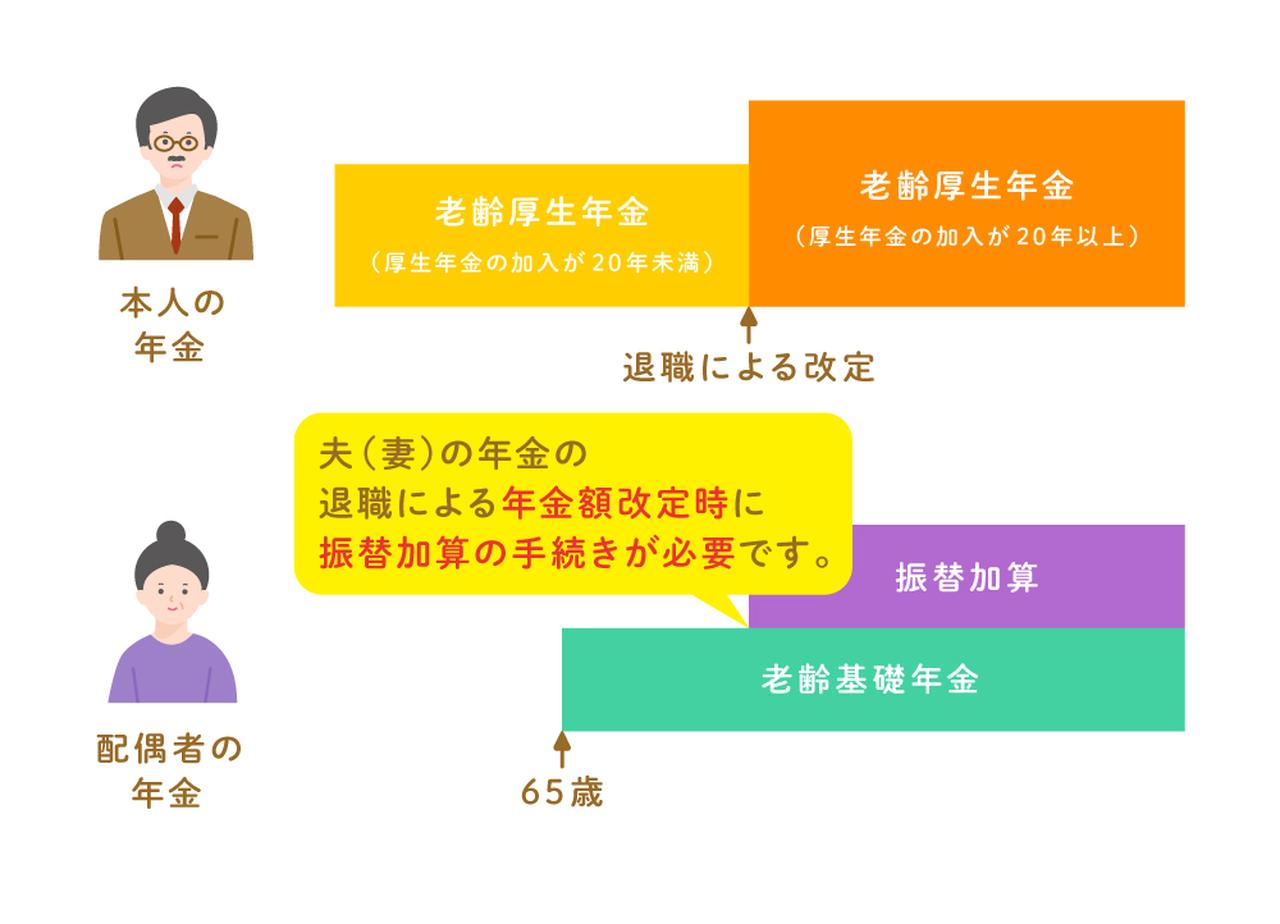

配偶者が条件を満たしていても、「裁定請求書」に必要事項が記入されていな い場合は、振替加算を受け取ることができません。ただし、以下2つの条件のどちらかに当てはまる場合、年金事務所に「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出すれば、振替加算を受け取ることができます。

条件①:加給年金が加算される本人(配偶者ではない)の厚生年金(や共済組合など)の加入期間が20年以上で、老齢年金または障害年金(1、2級)を受給 できるようになった

この場合は、本人の老齢年金の定額部分が支給されるまでの間に請求の手続きをする必要があります。

条件②:加給年金が加算される本人(配偶者ではない)が受給している年金が、 退職による年金額改定によって、厚生年金や共済組合などの加入期間が20年以上の老齢年金になった

この場合は、本人の退職による年金額改定時に請求の手続きをする必要があり ます。

自分が条件①または②に当てはまるかどうかわからない場合は、最寄りの年金事務所などに問い合わせることをおすすめします。

加給年金が受け取れる場合は、振替加算の条件も確認しよう

配偶者の生年月日にもよりますが、年額で40万円近く受け取ることができる加給年金に対して、振替加算の金額はごくわずかです。また、昭和41年(1966)4月1日以降に生まれた人が対象外になるなど、現時点では振替加算を受け取るための条件も、かなり厳しくなっています。

ただし、条件に当てはまる場合であれば、振替加算は老後の生活の一助となります。配偶者が加給年金の支給対象となる場合は、振替加算の条件についても確認しておくことをおすすめします。

この記事の執筆協力

- 執筆者名

-

マネコミ編集部

- 執筆者プロフィール

- 募集文書管理番号